MUCBOOK Print

Gefühlswelt

- I EAT YOU: Restaurantkritik Effe&Gold - 25. März 2015

- Pappenwald goes Pathos Transport Theater - 19. Dezember 2014

- Clemens Meyer hat keine Eyer (aber eine dicke Hose). - 22. November 2014

Die Fortsetzung des Textes von Jovana Reisinger “Nachhausekommen”.

Eine Formkoalition, Jovana Reisinger, Mai zweitausenddreizehn.

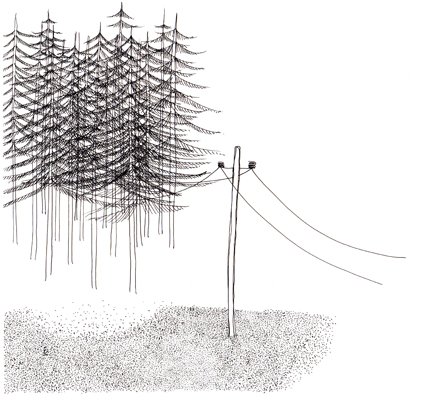

Die Landschaft rast, ist falsch. Richtig: ich rase durch die Landschaft. Unkontrolliert = von mir nicht kontrolliert, schnell, durch sie hindurch und an ihr vorbei, in bekannte Gebiete, mehr oder weniger in sie hinein, zurück. Weil ich in einem Fahrzeug sitze, nach draußen schaue und mich dort hin bringen lasse. Die Wälder die gerade am Fenster vorbeiziehen, sind dicht bewachsen und dunkel. Ein Mischwald. Hohe Tannen, die das Licht schlucken, knarzende Fichten und dazwischen helle Birken, eine schwarz weiße graue Anordnung. Eine perfekte Kulisse für eine Zugreise.

Fichten saugen das Licht auf, sie schlucken es, genauso wie sie die Tiere schlucken, wie ein Penner draußen den Dreck schluckt, der übrig bleibt. Ein Schattenspiel. Dann lassen sie die Tiere wieder los, das Licht behalten sie. Je tiefer der Wald umso enger stehen die Fichten zueinander, umso ausschließlicher wird die Stille und die Dunkelheit, umso intensiver werden die Gedanken und die Geheimnisse. Da ist dann kein Ekel mehr. Das ist dann gut. Es gibt immer einen zweiten Wald in einem Wald. Den wirklichen Kern, die Substanz, das echte Wesen vom Wald. Dort wo es dann absolut dicht und unbegreiflich ist. Wo die wilden Tiere miteinander kämpfen, und sich gleichzeitig trauen, zahm zu sein, ein Mischverhältnis der Widersprüchlichkeiten, keine Zwischenposten. Der zweite Wald ist der tiefste Punkt vom Wald, der letzte Club der noch offen hat, tief in einer dunklen Nacht, in einer Stadt; wenn der Morgen nur eine Vision von etwas bereits Erlebtem, eine entferne Erinnerung ist. Ein unsicheres Grundgefühl, das man irgendwie doch noch einmal empfinden möchte, so richtig wahrhaftig und schön. Dort ist Punk. Dort ist man einsam. Im zweiten Wald sind keine Geister, dort ist man sein eigener Dämon. Da ist der wahre Wahnsinn. Das ist irre. Das einzig verwandte zu dem Gefühl im zweiten Wald ist das Durchfeiern einer ganzen Nacht, wenn der kaputte Körper sich automatisch zu dem Beat bewegt, der zu einer Grundwahrheit der absoluten, zu erstrebenden Ekstase wird und somit das letzte bewusste Gefühl ist, bevor man dann in sich zusammenklappt und ruiniert irgendwo pennt, um irgendwann wieder irgendwo aufzuwachen. Der Beat als das, wonach ich meine Körperexpressivität ausrichten möcht, ohne zu denken. Fühlen wollen. Bam Bam technoid! Ein unverständliches Zappeln und Wippen des Körpers und der eigenen, gefühlt-extrahierten, Körperteile zu etwas großem, was man in diesem Moment gar nicht versteht, aber man bereit war sich dem hinzugeben ohne sich dabei scheiße vorzukommen. Dann war man bereit für alles, da konnte im Prinzip kommen was wollte oder wer wollte; Der Lover. Der Homie. Der Friend. Oder irgendjemand sonst.

Der zweite Wald im Wald, das ist das tiefe Fühlen seiner selbst. Den ganzen Apparat spüren und das vollkommene Zerlegen des Seins bis hin zum Subtrahieren der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, hin zum großen Knall der eigenen Persönlichkeit mit der Umwelt; einem ehrlichen Aufeinanderprallen der komplexesten Haltungen, Gedanken und Erwartungen, ein kurzer Krieg. Einen Schritt aus sich herausmachen in einem absolut klaren Moment, sich einfach nur betrachten: wo komme ich her, wo bin ich gerade und wo gehe ich hin. Diese Momente sind vollkommen. Vollkommen weil man sich selbst löst, eine Emanzipation von jedem Ort, jedem Ding und jedem Wunsch. Einfach nur sich selbst anschauen und dann, es ist tatsächlich kurz ganz leise und alles passiert ein wenig langsamer als sonst, als wäre man weit weit unter Wasser, seziert man sich mit einem fiktiven Skalpell, nimmt Abschied und das muss man gründlich und gut machen, sonst hat das ganze ja wohl gar nichts gebracht. Pause. Dann schießt alles komplett in einen zurück hinein und man ist überwältigt von dieser Klarheit und es drückt und pocht gegen jede Herzschutzhülle, es schneidet einem die Worte ab, die Gedanken, die Luft. Für einen kurzen Moment ist man verblichen weil man sich gelöst hat – gelöst von einer Persönlichkeit die man nun nicht mehr ganz sein kann und nur noch in bestimmter Art und in kleinen Stücken weiter ist, sicherlich, aber doch anders. Es ist nie etwas ganz vorbei. Die Kindheit nicht und auch dieses Zerlegen nicht. Wir sind nie fertig. Ich bin also immer noch das Kind das ich hier schon mal war, ich bin immer noch das Mädchen, das hier mal gespielt hat, und werde gleich wieder sichtbar. Übrigens kein Einzelschicksal, man muss sich nur bewusst darauf einlassen, wie auf Drogen, keine Ersatzhandlung. Aber das wissen wir, wir sind ja nicht blöd. In solchen Momenten frage ich mich, ob wir hier eigentlich mehr einer Notwendigkeit oder einer Zwangsläufigkeit hinterherleben. Hier, damit meine ich das Sitzen im Kaffeehaus, in der Wohnung mit den Mitbewohnern, in der Sbahn beim Friseur, die schwachen Gespräche die uns von einer Straßenseite zur Anderen begleiten und uns sicher nach Hause bringen, unser Herz und Hirn ein wenig streicheln und uns sanft zu Bett küssen. Oder ob es letztendlich nur um alte Ideen geht, aufgehübscht – modern. Der zweite Wald in einem selbst in einem zweiten Wald in einem Wald. Das führt zu einem kurzen Rausch, ein letzter Tanz, richtig laut und wild und dann: Ohnmacht und runterkommen. Vogelgezwitscher und das Liegen im Moos. Tiefenwirkung.

Und genau das will ich empfinden, den tatsächlichen zweiten Wald in einem Wald, in DEM Wald, in mir selbst und alles zusammen gleichzeitig, das Leben eben neu verarbeiten oder die Lächerlichkeit des gut versuchten Selbstbetrugs. Oder Selbstschutzlüge. Teilerträglich machen was lähmt.

Der Drang kommt wenn man viel Zeit, vielleicht sogar zu viel Zeit, alleine verbringt und sich gut selbst beobachten kann, weil man den Alltag nicht mehr kennt und erst recht nicht vermisst. Wenn der einzige Trash im Leben tatsächlich der eigene Müll ist. Das kommt zum Beispiel wenn man kein Zuhause mehr hat und auf Reisen ist oder wenn das Reisen das einzige ist was man tut. Hier vermisse ich keine Förmlichkeiten, nicht einmal das Geld verdienen vermisse ich, das möglichst billige einkaufen, um möglichst viel von dem Geld für später

aufzubewahren, das ist mir geblieben. Mein Vater sagte immer, die Zukunft sei noch teurer, als die Gegenwart eh schon ist. Ich dachte immer, er sei vollkommen realitätsentrückt, jetzt glaube ich manchmal zu verstehen was er meint. Ich war immer zu spät in irgendwelchen Städten, immer erst dann, als es nicht mehr cool war, und die Miete so teuer wie überall sonst. Die Leute sich dort nicht mehr wild und frei und unkonventionell fühlten, sondern nur noch ok.

Dieser Wald links von meinem Fenster, außerhalb des Zuges in der echten Welt, erstreckt sich lange über Hügel und ebene Flächen, bis er sich letztendlich in einen Berg frisst, dabei immer mehr Geäst verliert und irgendwann einfach aufhört ein Wald zu sein. Ganz oben dann tatsächlich ein Gipfelkreuz, weit über der Baumgrenze, noch immer Wildblumen und eine Hütte. Ein Wald in dem steile Pfade weit nach oben führen, mit dicht bewachsenem Buschwerk. Wenn du den einen Pfad nach oben nimmst, schlägt dir das Zeug immer gegen die Beine, einige davon haben Dornen und manchmal ist das Gewächs so hoch, dass du mit deinem Anstoßen eine Dusche hinter dir auslöst. Das gefällt mir dann, weil man sich ja manchmal eben gerne kindlich aufführt, so kindlich es eben geht.

Es ist Wald in dem Pilze wachsen und es ganz arg nach Erde riecht, in dem Moos die Tritte federt, in dem du dich lange aufhalten kannst, ohne jemandem zu begegnen. Hier brauchen wir keine Hände zu schütteln oder Termine einzuhalten, wichtig zu sein oder hysterisch kichern. Hier kann man die Tiere hören, wie sie sich bewegen, arbeiten, wie sie klettern, am Boden laufen, wie sie Äste und Früchte knacken, Laute von sich geben. Kein Mensch sollte sein Leben so vor sich hin leben, ohne nicht einmal wirklich die Einsamkeit erlebt zu haben. Einmal so richtig abgeschottet sein. Auf einem Berggipfel, tief in einem zweite Wald oder in einem schäbigen Plattenbau. Die Gänsehaut und die Selbstgespräche. Die Hilflosigkeit. Das Vermissen der Etiketten. Nicht immer die alte Scheiße: neuer Kerl, neue Sorgen, kein Geld auf dem Konto, schon aus Prinzip.

Im Wald, da sind die Räuber, hat mir meine Mutter gesagt. Der Wald gibt nichts mehr her. Das habe ich ihr nie geglaubt.

Diesen Wald kenne ich gut. Hier habe ich als Kind gespielt und hier hat mich meine Mutter als Kind gesucht. Hier haben wir uns verloren und uns gefunden, haben wir die Zeit vergessen, bis sie uns gerufen haben, wegen dem nach Hause kommen, wegen dem Essen, wegen dem Familie sein, wegen den Regeln und dem ins Bett gebracht werden. Der erste Kuss. Das erste Mal ausziehen. Das erste Mal anfassen. Das erste Mal verlieben. Das erste Mal erwachsen werden. Pulsierend und in einem Tagebuch beinah minuziös festgehalten, nachzulesen und auffindbar in einer Erinnerungskiste im Keller meiner Eltern.

Ich war lange nicht mehr hier. Es ist also so, dass ich seit Monaten irgendwie durch den Kontinent reise, mich durchschlage und nicht einmal mehr eine Adresse habe. Freunde besuche, Bekannte, Freundes-Freunde, keine Verpflichtungen mehr habe, nur mehr ein paar und die kann man von überall erledigen, immer wieder braucht man das Internet und muss sich zurückmelden um etwas abzugeben, wirklich frei also, bin ich nie, das geht weit über meine eigene Vorstellungskraft hinaus. Denn irgendwie müssen die Tickets bezahlt werden, auch wenn man im ICE gut mitfahren kann, ohne kontrolliert zu werden, auch wenn man noch immer trampen kann und auch wenn man noch immer irgendwann dann doch ankommt. Aber manchmal gönnt man sich eine gute Tasse Kaffee an einem guten Ort, zum Niederschreiben und Erinnern.

Es geht, irrsinnig, weit, viel weiter zurück auf weiter zurückliegende Ereignisse, die zu dieser Situation führten; aber wie wild kann die Welt sein! Dann hat man es nicht mehr unter Kontrolle und dann findet man es gut. Immer irgendwo Leute treffen, bei denen leben, mit denen Leben und dann wieder gehen. Immer wieder Adieu sagen und immer wieder wiederkommen. Gehen wegen der Freiheit und

Gehen wegen der Selbstfindung, oder gehen weil einer mutig ist oder gehen weil einer feig ist. Das ist absolut nicht klar zu erkennen, da verschwimmen die Grenzen, der Unterschied kann nicht deutlich abgrenzt werden. Dann hat man die fixe Vorstellung von der Freiheit des Wanderers aber sie meinen wohl die Einsamkeit. Ich bin kein echter Tramp; ich bettle nicht um Essen. Ich habe einfach nur keine Adresse.

Ich lasse mich tiefer in den Sitz gleiten und fühle den abgenutzten Bezug an den Körperstellen, an denen mich keine Kleidung davor schützt. Konzentriere ich mich darauf, spüre ich nun den doch etwas zu harten, irgendwie borstigen Stoffbezug an meinem Oberschenkel kratzen; das Halstuch umwickelt, das wärmt und Halt gibt, fahre durch die öde Umgebung in unbegreiflicher Geschwindigkeit meiner Vergangenheit entgegen. Meine Hände streifen über den Bezug, dieses raue Fühlen. Der Wald. Das Zurückkommen. Keine Erwartungen. Unsterblich fühlt sich das an. Nichts ist je ganz vorbei. Das Zusammenziehen der Muskeln, der Hände, das Festkrallen im Polster. Krampfige Scheiße. Ich denke an den Schnee der mich hier schon mal blendete. Der kommt auch wieder. Selbst wenn ich nicht hier bin. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass alles ohne mich existiert und funktioniert oder geht mir das gegen meinen Egoismus? Wichtigtuerei und Pseudointeresse: Bum Bum Bum.

Von hier sind es noch ungefähr zehn Minuten bis zum Bahnhof meiner Elternstadt. Meine Eltern leben immer noch dort, in demselben Haus, mit der gleichen Einrichtung, sie sehen gleich aus, in den gleichen Klamotten. In dem Haus bin ich aufgewachsen und aus dem Haus bin ich ausgezogen. Zurückkommen fühlt sich weder komisch noch fremd an, noch behütet und gut. Es ist wie ein Termin, den man abarbeitet, emotionslos aber gewissenhaft, oberflächlich, erst rantasten und dann eintauchen, schmecken, auftauchen, gehen. Die Straßen dort blieben dieselben, nicht einmal die Einwohnerzahl verändert sich merklich. Die Geschäfte wandeln ihren Namen hin und wieder, genauso die Kneipen und die Nichtkneipen, aber die gleichen Leute gehen hin.

Erkennt man das Vergehen der Zeit also an den Veränderungen, dann steht hier die Zeit still. Hier gibt es nichts. Es passiert nämlich nie was, hier wo ich lebte. Drinnen in den Häusern passiert nichts, und auf der Straße passiert nichts. Deshalb saßen wir immer auf dem Gehsteig, gegenüber von ihrem Haus, direkt am Waldrand und warteten. Haben mit unseren Schuhen den grauen Kiesel am

grauen Straßenrand gescharrt, uns auf den Händen abgestützt, bis wir tiefe Abdrücke auf unserer Haut hatten. Wir haben uns gelangweilt. Dann haben wir zumindest mal auf den Boden gespuckt. Uns hat noch nicht mal ein Vogel angeschissen. Es ist also ein Ankommen in der Bewegungslosigkeit. Sie war schon immer älter als ich und wusste schon immer mehr. Mehr übers Leben, über Jungs, über die großen Städte und illegale Dinge. Sie hasste das Dorflandleben, jetzt hasst sie auch alles andere.

Der Nebel lässt die Landschaft kalt und trist erscheinen, genauso trist, wie ich sie in Erinnerung behalten habe. Öde, so langweilig, und gerade in ihrer allgewaltigen Monotonie deshalb geradezu berauschend, zumindest zauberhaft. Hier gibt es nichts und deshalb gibt es auch nichts, mit dem man sich beschäftigen muss und ist es doch das, was ich gerade dringend suche, Einsamkeit und halleluja: Zeit. Diese Stille, ich bewege mich in ihr schwer, ich teste gerade die Erdanziehungskraft, die ist dann wie eine Ummantelung, umhüllt einen anfangs kaum merkbar und dann so fest, bis man gelähmt ist in ihr und aus dieser Bewegungslosigkeit und Erschlaffung nicht mehr herauskommen kann, man immer mehr mit dem Boden verbunden wird und nur mehr schlürft statt fliegt. Aus Langeweile wird man hier ein Paar, oder geht ständig einkaufen.

Mitten in der Landschaft dann dauernd diese Dörfer. Eine Ansammlung von fünf, sechs, sieben Häusern. In zu grellen Farben bemalt, zu groß gebaut für ihre Bewohner, mit peinlich aufgeräumten Gärten, mit Topfpflanzen und Palmen und geparkten, sauberen Autos davor, wirken sie vollkommen allein zurückgelassen und aus einer anderen Zeit. Die zeitgenössische Dorf-Architektur 2013. Sie stören die Ruhe der Felder. Sie stören die Ästhetik der Zurückgezogenheit. Eine Formkoalition. Immer ein bisschen weiter weg vom Gleis, aber immer sich auf unlogische Art, und dabei nie dem Zug, zugewandt, mit meist nur einer Verbindungsstrasse und selbstgebauten Ortsschildern. Achtung Kinder schreit es in Signalfarben und unbenutzte Schaukeln im Garten. Manchmal muss man dankbar sein, für alles, was man nicht ist.

Meine Uhr geht genau: acht Minuten noch. Da kommt gleich diese Lichtung. Da haben wir ein Lager gebaut und unsere Nachmittage verbracht, das war in einem Sommer in den 90er Jahren. Vom Zug aus gut sichtbar ist sie gleichzeitig tief im Wald versteckt. Das war im Alter von zehn. Dann ist sie weggezogen. Nur wenn es geregnet hat, dann waren wir alleine. Dann waren wir einzeln zu Hause und

hatten bedenken. Lagerbauen ist eine intensive Geschichte die jedes Kind unbedingt erlebt haben sollte, fallen bauen, sich unnahbar fühlen, Banden gründen und vielleicht andere Kinder mit einem Stock verdreschen, merken wie sich Schmerzen anfühlen und daraus lernen. In einem Bach schwimmen obwohl es einem verboten wurde und feststellen, dass das Verbot sich auf Blutegel berief. Ich saß ihr später noch einmal gegenüber, in Berlin in ihrer komischen Küche, die ganz in gelb, orange und rot gestrichen war. Ist jetzt ein hyperintelligentes Mädel, nimmt aber zu viele Drogen. Sie schüttelt immer ganz merkwürdig ihren Kopf und bestätigt ständig alle Aussagen mit heftigem Nicken und einem verständnisvollen Hmhm, dabei reißt sie ihre Augen weit auf. Das sieht so komisch aus, dass man in dem Moment vergisst, wovon man eigentlich sprach und ich frage mich dann, ob sie mich hier gerade vollkommen lächerlich findet. Dieses Leben hier, also meine Freiheit, damit meinte sie wohl Einsamkeit? Eine Risikoanalyse.

Damals waren wir zehn und die Welt war weit und der Himmel war noch weiter fort. Äste brechen und Ausschau halten. Schürfwunden haben und in Brennessel fallen. Dann haben wir die Freude an der Lichtung verloren und später auch an unserer Freundschaft. Seitdem hat ihre Mutter sie nie mehr bei meiner Mutter abgeholt. Wenige Minuten noch, dann werde ich aus dem Zug aussteigen und für ein paar Tage wieder Gast bei meinen eigenen Eltern sein, sie wird nicht anrufen. Ich werde mir ein wenig fremd vorkommen und mich fragen, wie wir jemals miteinander leben konnten. Seit einiger Zeit bin ich dort nur noch selten. Eigentlich Zeit zum Heimgehen. Heimgehen, das ist ein großes Wort, denke ich. Vielleicht setze ich mich wieder vor ihre Tür und warte auf sie, aber die ist gerade wo anders unterwegs. Andere Sphären. Andere Welten. Was ist denn die Heimat für dich, getriebenes Luder hast du gesagt, vielleicht sagtest du auch durchtrieben aber ich hörte getrieben, das gefällt mir besser. Dann hat sie laut gelacht, ihre Augen aufgerissen und ich lachte, aber nicht weil ich es komisch fand.

Ich schaue in den fast leeren Zug. Ein Bummelzug, zwei Wagen, Innenverkleidung in Holzoptik und die Polster sind aus rotbraunem Leder und rotem Stoff. Fast alle sind in der letzten, größeren Stadt ausgestiegen. Da sitzen die Dorfblondinen. Irgendwie heiß aber leider, ich kenne sie, dumm. Beschränkte Wahrnehmung und Kleinstadtdenken, Falschinterpretation von Andersartigkeit, Mode und Sex, also die wirklich wichtigen Dinge. Sie kichern. Ihre Brüste sind hergerichtet, angeschaut zu werden und ihr Lachen ist zu laut. Was für eine Demütigung, immer auf Zärtlichkeit warten zu müssen.

Ungefähr sechs Minuten noch und ich atme tief ein und langsam wieder aus. Überreizung der Angespanntheit. Es erscheint mir eben jetzt ein total perfider Plan zu sein, vollkommen bescheuert. Zur vollkommen falschen Zeit am falschen Ort, es gäbe so viele bessere Orte als diesen. Ich will den Wald aufsuchen und besuche die Familie, falsche Idee, falsche Herangehensweise. Wir haben schon längst nicht mehr die gleichen Themen über die wir sprechen. Der Himmel ist unfreundlich und ich merke, wie ich es auch werde. Besuche aus schlechtem Gewissen – dieses Tochtersein hört wohl nie auf. Noch immer fünf Minuten, der Kontrolleur rennt durch das Abteil und öffnet die Tür, schließt sie aber nicht wieder. Jetzt schlägt sie ständig auf und zu. Bum Bum Bum. Augen zu machen, noch mal in einem Club zu sein. Sehen wie Blondies tanzen, sich lasziv bewegen. Schöne Vorstellung. Ich sehe ihre Brüste, wie sich mich anlachen und ich fühle mich gerade gar nicht überheblich. Ich genieße ihren Tanz, wie sie nicht genau wissen was sie mit ihren Beinen tun sollen, so wie jetzt, und sich an ihrem Drink festhalten, wie jetzt an ihren Handtaschen oder ihrem iPhone. Die eine steht auf und macht die Tür zu, guckt dabei genervt und seufzt. Danke. Ihr werdet auch meine Realität vermissen.

Durchsage, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof. Den Wald kann man nur mehr ahnen und den Fluss, der ganz nah am Elternhaus vorbeifließt, ist immer wieder kurz sichtbar. Sie werden mich nicht abholen kommen, das kriegen die nie hin. Ich sehe den Weg vor mir. Durch die Unterführung die immer nach Urin riecht, die mit den Tags irgendwelcher Sprayer beschrieben ist, als Zufluchtsort der rebellischen Dorfjugen, die leer stehenden Bahnhofsgebäude aus rotem Backstein als Fluchtort der Dorfobdachlosen und die steile Treppe hinunter zu der Gartenanlage des Rentnervereins. Abbiegen, nach rechts, vorbei an den Einfamilienhäusern in der immer stillen Straße. Keine Kinder sind laut und niemand ist draußen. Irgendjemand schaut immer aus dem Fenster oder man sieht, wie die Gardinen sich bewegen. Die Kleinstadtidylle. Ein Ferienkatalog für Ferien in der Grenzstadt mit viel Natur und kleinen süßen Läden in denen man kleine süße Dinge kaufen kann und einer Kneipe, in der die Besitzer ihre besten Kunden sind. Man kratzt an der glücklichen Seite des Abgrunds.

Der Zug wird langsamer: ich kann ihn bremsen spüren, die Plattformen sehen, die Anzeigen, die Bahnhofsuhren, er fährt in den Bahnhof ein, Menschen die am Bahnsteig warten, die heimlichen und geflüsterten Erwartungen in der Luft. Interessant wie der Mann mit dem Hut seine Tasche von der Ablage über dem Fenster runterholt und wie ein paar Teenager mit ihren Rucksäcken aus der Zugtür stolpern, eine alte Frau kämpft noch mit ihrem Gehstock. Ich sitze still auf meinem Platz. Selbst die Blondinen haben mich zurückgelassen. Meine Hand fährt über die Lehne und ich schaue raus auf das große Schild. Es trägt den Namen dieser Stadt. Ich muss hier raus. In großen Lettern: H I E R A U S S T E I G E N. Wie lange bleibt ein Zug stehen in einem Durchfahrtsbahnhof? Meine Eltern – wahrscheinlich warten sie schon zu Hause. Der Weg. Der Gestank. Das Zurückkommen. Die Unabhängigkeit. Der Zug und seine monotonen Geräusche, es steigen keine weiteren Passagiere zu, Andere gehen Arm in Arm fort. Manche Alleine. Wie lange bleibt ein Zug in einem Durchfahrtsbahnhof stehen? Die Tür geht zu, mit einem schrillen Ton und wiederholt diesen drei Mal. Ich bleibe also sitzen und weiß gar nicht wohin stattdessen. Das macht nichts, ich habe meinen Rucksack dabei, ich schaue den an, der liegt neben mir, braunes Leder. Mein Herz schlägt laut. Wem tue ich damit nun weh? Wem beweise ich hier etwas? Radikales ignorieren der Ängste. Freiheit und Unabhängigkeit entstehen durch

die Beziehungen zu anderen, nicht ohne sie. Ich benehme mich wie eine vierzehnjährige. Nur nicht so cool.

Durchsage; die Abfahrt verzögert sich, wir warten auf einen entgegenkommenden Zug. Die rechte Hand kratzt den linken Arm. Realität! Ich stehe auf, nehme meinen Rucksack, Mantel vom Haken, renne auf die Tür zu, drücke den Türöffner, klacken, ächzen, die Tür schiebt sich nach links auf, Treppen, runter, raus aus dem Zug, keine Zeit zu überlegen. Adrenalin. Schlag ins Gesicht. Totaler Positionenwechsel. Draußen, zittern, das Herz spüren ohne hinzufassen. Palpitation und der Geruch von Schweiß. Nicht mein eigener. Bahnhofstristesse und Imbissaroma.

Ich stehe auf der Plattform von Gleis eins. Kopfsteinpflaster. Bewusstes Wahrnehmen. Mit diesem Moment fühle ich mich heimisch und gleichzeitig meiner neuen Heimat beraubt. Ich fühle mich heimisch und gleichzeitig meiner Identität beraubt. Das ewig getriebene Luder angekommen in der gesellschaftlichen Idee von dem ewigen Zuhause – bei den Eltern, da ist es vollkommen egal, was man schon alles geschafft hat und woran man gescheitert ist, bis hierhin, man ist zurück und hier ist alles wie zuvor.

Der Zug fährt.

Ich kann mich daran gewöhnen, kein zu Hause zu haben, aber komme ich damit klar keine Heimat zu kennen?

Der Wald gibt nichts mehr her, sagte meine Mutter.

Das habe ich ihr nie geglaubt

– und hier hat er mich wieder.

Ich spucke auf den Boden und das tue ich mit einem Lächeln.

No Comments