Anzeige, Kunst, Sponsored by Lenbachhaus

5 Dinge, die du in der Ausstellung „Out of Focus. Leonore Mau und Haiti. Eine Ausstellung von U5“ im Lenbachhaus nicht erwartet hättest

- Kunst nonstop: 5 gute Gründe für eine Jahreskarte fürs Lenbachhaus - 12. Dezember 2025

- 5 Dinge, die du in der Ausstellung „Out of Focus. Leonore Mau und Haiti. Eine Ausstellung von U5“ im Lenbachhaus nicht erwartet hättest - 5. November 2025

- 10 gute Gründe die neue Ausstellung im Lenbachhaus nicht zu verpassen - 1. April 2025

Im Lenbachhaus bearbeitet das Künstlerinnenkollektiv U5 die Haiti-Fotografien von Leonore Mau in einer intermedialen Ausstellung „Out of Focus“, die stereotype Darstellungsweisen hinterfragt und dabei immer wieder überrascht.

55 Jahre sind vergangen, seit die deutsche Fotografin Leonore Mau in das diktaturgeprägte Haiti gereist ist und dort ein umfangreiches Werk an Fotografien schuf. 55 Jahre, in denen sich viel verändert hat, in denen über Stereotype, Darstellungsweisen und Diskurse reflektiert worden ist. Was also tun mit einem solchen Œuvre , das genauso sensible Abbildungen der Lebensrealität enthält wie diskriminierende oder klischeehafte Darstellungen? Das Künstlerinnenkollektiv U5 arbeitet anhand dieser Fragestellung die teilweise noch ungezeigten Fotografien von Leonore Mau wissenschaftlich und künstlerisch auf und erforscht mithilfe eines diversen Expert*innenteams die Möglichkeiten, das Haiti der 1970er, Leonore Maus Haiti, den Betrachtenden nahbar zu machen ohne Stereotype zu reproduzieren. So ist eine ganz besondere Ausstellung entstanden, sensibel, nachdenklich, immersiv und immer wieder überraschend.

1 – Die Bilder fließen auf Wasser

Fotografien gehören an Wände? Nicht bei dieser Ausstellung. Stattdessen muss man seinen Blick nach unten sichten, genauer auf ein riesiges Wasserbecken, auf das die Fotos projiziert werden. Die Wasseroberfläche versetzt Maus Bilder in einen fluiden Zustand. Im Loop werden um die 200 Fotos gezeigt, die in unregelmäßigen Zeitabständen auf- und abtauchen. tauchen auf und ab in unregelmäßigen Zeitabständen. Das soll den Blick des Betrachters aufbrechen, die Fotografien zu einem vergänglichen Anblick machen und hinterfragen, was Fotos eigentlich zeigen und was sie nicht zeigen können.

Wasser spielt übrigens in der haitianischen Diaspora eine wichtige Rolle, ist anwesend bei jeder Überfahrt, beim Ankommen und beim Zurückkehren. Eine Soundcollage aus Wasserklängen von Künstlerin und Filmemacherin Madafi Pierre verbindet die treibenden Fotos, auf denen immer wieder auch Wassermotive zu sehen sind, mit dem kulturellen Kontext des Inselstaates und lässt die Besucher*innen tief in das Lebensgefühl eintauchen.

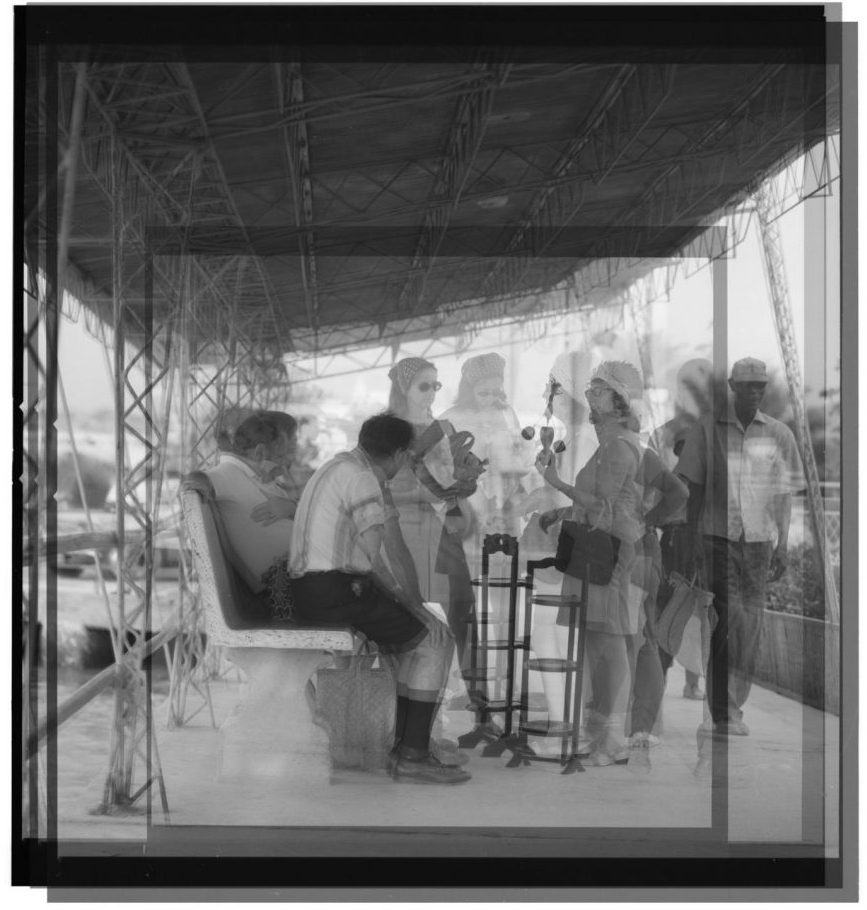

U5, Foto-Studio, Überlagerung von Fotografien von Leonore Mau, 2025. © U5, bpk, S. Fischer Stiftung und Leonore Mau

2 – Es werden Fotos ausgestellt, die ihr nicht sehen könnt

Neben den sensiblen Fotografien von Mau gibt es aber auch solche, die zeigen, was sie nicht zeigen sollten: geheime Vodou-Rituale, Menschen in verwundbaren Situationen oder Stereotype Darstellungsweisen. U5 hat eine ganz besondere Art gefunden, diese Fotos zu zeigen, ohne dass sie diese Tabus in der Ausstellung brechen: vor der Präsentation wurden sie auf Wasser projiziert, dieses „aufgeladene“ Wasser wurde in bunt gestaltete Keramikskulpturen abgefüllt und in ein turmhohes Regal gestellt, das aus den weißen Gazestreifen des Ausstellungsraumes herausbricht. So sind auch diese Bilder repräsentiert, ohne dass sich die Ausstellung in den Kontext diskriminierender Darstellungen einreihen muss. Ihre symbolische Anwesenheit sorgt für viel Spannung zwischen dem, was gesehen werden kann und dem, was nie gezeigt werden sollte: ein Hingucker, irgendwie.

U5, Tourist*innen, Überlagerung von Fotografien von Leonore Mau, 2025 © U5, bpk, S. Fischer Stiftung und Leonore Mau

3 – Das Publikum kann sich an Bildinterpretationen beteiligen

Wo man an der einen Stelle durch das Nichtsehen zeigt, schaut man an anderer Stelle ganz genau hin. In dem Format „Relational Viewing“ sind die Besucher*innen eingeladen, mit Mitarbeitenden und Kurator*innen über einzelne gezeigte Fotos zu diskutieren. An dem interaktiven Gespräch kann jede*r teilnehmen, jede*r mitbestimmen, über welche Bilder gesprochen wird. Dabei ist es besonders wichtig, über das reine Betrachten hinauszukommen und durch das Sprechen noch näher an die Bilder und das Gezeigte heranzukommen. Gerade die Frage nach Zensur, nach Cancel Culture oder respektvollem Nichthinschauens, kommt auch hier wieder zum Tragen. Das Gesprächsformat soll sensibilisieren und einen weiteren Gedankenraum aufmachen. Dazu dient auch das restliche Rahmenprogramm, das eng mit der Ausstellung verknüpft ist und sie performativ ergänzt – durch den Akt des Diskutierens, den Akt des Um-Denkens, um zu greifen, was unter der Wasseroberfläche zu verschwimmen versucht.

U5, Sissi, Überlagerung von Fotografien von Leonore Mau, 2025. © U5, bpk, S. Fischer Stiftung und Leonore Mau

4 – Ein Vodou-Künstler tritt erstmals in München auf

Ein Ruf der haitianischen Ahnen wird am 4. November durch die Ausstellung hallen. Denn da tritt um 19:30 Uhr Erol Josué auf, ein Musiker und hochrangiger Priester im haitianischen Vodou, der mit seiner Kunst, seinen Performances und seiner Arbeit als Ethnoszenologe für das immaterielle Erbe Haitis eintritt. Dazu gehört eben auch Vodou, besser gesagt, sein Einsatz gegen das stereotype und negative Bild von Vodou. Nun wird es in München erstmalig eine Musikperformance von ihm geben, die euch garantiert Gänsehaut macht: mit dem Percussionisten Claude Saturne und Louissaint Jean Mary wird Erol Josué seine Musik performen und dabei auch Baron Samedi anrufen, ein Geisterwesen aus der haitianischen Vodou-Religion, der die Ahnen materialisieren hilft und dabei als lebendiges Archiv für ein Volk funktioniert, das um sein Überleben kämpfen muss. Die Rückbesinnung zu Vodou und zur Vergangenheit ist weniger spirituell als politisch, die Musik wird zum Medium, das Erinnern zu einem Akt des Widerstandes. Eine abgefahrene Performance, die richtig tief geht!

Erol Josué, Courtesy Erol Josué

5 – Das Lenbachhaus präsentiert die starke zeitgenössische Kunst in Haiti

Erol Josué ist nicht der einzige haitianische Kulturschaffende, der an dem Ausstellungsprojekt beteiligt ist. Am 16. Januar wird um 19:30 Uhr ein Lesung mit Autorin Kettly Mars stattfinden. In Ihren Büchern beschäftigt siedie sich mit dem Haiti der Diktatur von „Papa Doc“, als genau der Zeit von Maus Fotografien. Wie verhält man sich, wenn die Gesellschaft langsam, aber sicher in eine Diktatur hineinrutscht, was macht man mit dieser Machtlosigkeit? Wo beugt man sich, wo verweigert man die Kooperation? Diese Fragen, die die Protagonistin in der haitianischen Diktatur beschäftigt, sind allgemein anwendbar und auch hier zeitgemäß. Das Reading findet per Videoübertragung aus den USA statt, da die Autorin aus politischen Gründen keine Ausreise riskieren kann. Danach wird Nathaniel Davids Kurzfilm „Diese Photographin heißt Leonore Mau“ gezeigt, in denen die Künstlerin in Interviewsequenzen von 2005 auf ihr Leben zurückblickt. In einer anschließenden Publikumsdiskussion werden literarische Verarbeitung der Diktatur und die Perspektive von Mau zusammengebracht. Im Februar stehen außerdem ein Vortrag der Wissenschaftlerin Kyrah Malika Daniels und eine Performance der haitianischen Kuratorin Gina Athena Ulysse an. All das soll das Bild des zerstörten, statischen Haiti aufbrechen und zeigen, wie wahnsinnig lebendig und aktiv die dortige Kunst- und Kulturszene ist – nicht trotz, sondern gerade angesichts der Zerstörung. So bleibt es nicht bei den Bildern aus Maus deutscher Kameralinse, die Ausstellung wird zu einer Selbstdarstellung, die Kunst-Schmankerl, voll besonderer Blickwinkel, voller Überraschungen ist.

Leonore Mau, Ohne Titel (Milokan Vèvè), Haiti, 1972/1973, Foto: Mittelformat. © bpk, S. Fischer Stiftung und Leonore Mau

– Fiona Rachel Fischer

Titelbild: Leonore Mau, Ohne Titel, Fermathe, Haiti, 1972, Foto: Mittelformat. © bpk, S. Fischer Stiftung und Leonore Mau