Aktuell, Kultur

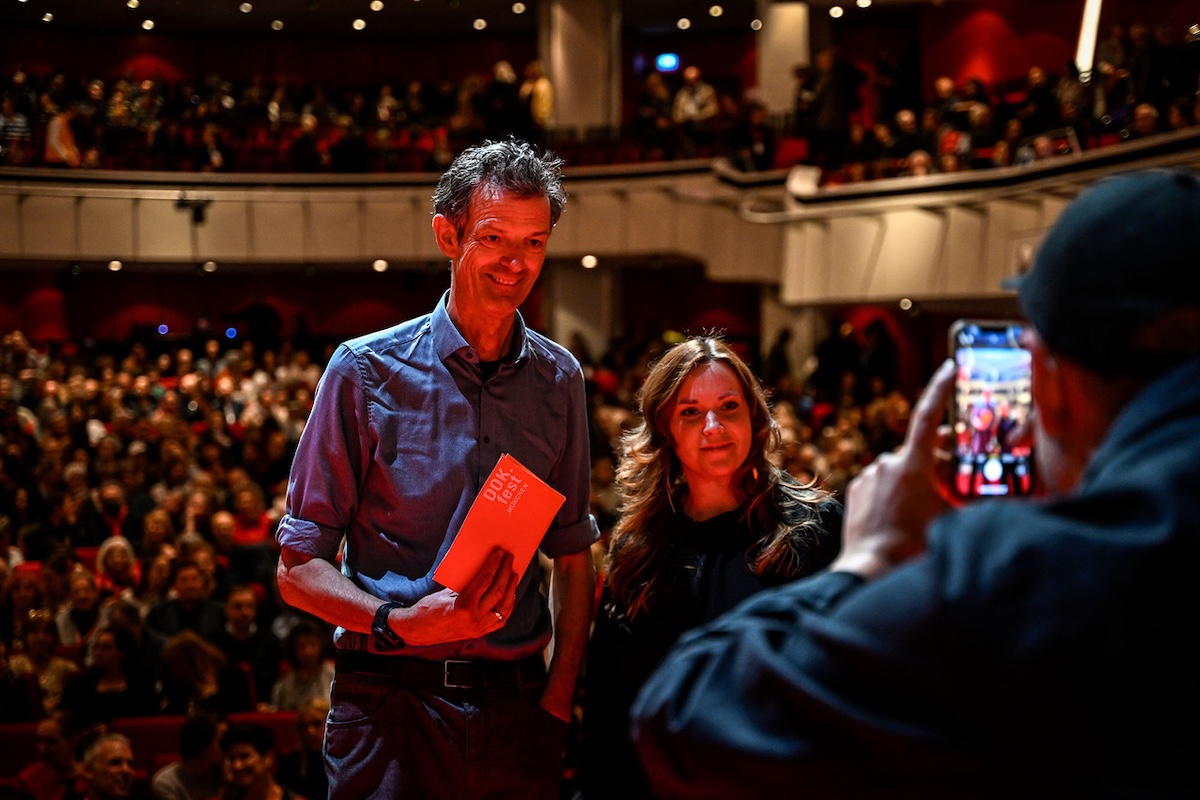

Warum gerade jetzt? Faszination Dokumentarfilm – ein Interview mit Daniel Sponsel und Adele Kohout

- Zwischen Stadtpflaster und Wiesenwunder: Warum dieser Kräuter-Kalender ein cooles Weihnachtsgeschenk ist - 5. Dezember 2025

- Prompten mit Plan: Ein Münchner Startup erklärt GenAI – und öffnet Unternehmen neue Türen - 11. September 2025

- München in den 80ern: Bernhard Springer über eine Stadt im Siff - 21. Juli 2025

Diese beiden wissen, warum der Dokumentarfilm die vielschichtigste, ehrlichste und überraschendste Form des filmischen Erzählens ist. Kurz vor der Staffelübergabe von DOK.fest-Leiter Daniel Sponsel, der auf den Chef-(Kino)sessel der HFF wechselt, an die bisherige Co-Leiterin Adele Kohout, haben wir uns im Kreativquartier getroffen – dort, wo unterjährig eines der renommiertesten Dokumentarfilmfestivals Europas vorbereitet wird.

Bei einem Teller Couscous im Import Export, das dem Team als inoffizielle Kantine dient, geben die beiden Einblicke in das politische Potenzial des Dokumentarischen, sprechen über Erschütterung und Erkenntnis – und schildern, warum ihr Festival für München aus ihrer Sicht mehr ist als „nur“ Kino: Es ist ein Ort der Haltung, des Dialogs und der gesellschaftlichen Relevanz.

Zeit also für eine Bestandsaufnahme – gerade jetzt, wo Fördermittel wanken. Warum uns ein Mann auf der Massagebank mehr bewegt als viele Blockbuster – und wie das DOK.fest München inmitten politischer und finanzieller Unsicherheiten seine Kraft entfaltet.

MUCBOOK: Kürzlich hast du in einem Podcast gesagt, dass dich fiktive Filme immer weniger interessieren, obwohl du dir Mühe gibst, dafür offen zu sein. In der breiten Bevölkerung verhält es sich ja eigentlich andersrum. Erzähl mal, wieso das bei dir so ist.

Daniel Sponsel: Ich muss das etwas differenzieren. Mein Zugang zum Kino ist wirklich das Kino, also die Leinwand, das Cinematografische, das Cinefile – gar nicht so sehr das Inhaltliche oder die Themen, sondern das Erlebnis Kino, Film. Als ich an der HFF studierte, hatte ich keine Priorität für ein Genre, sondern einfach das künstlerische, das gestalterische und das erzählerische Element. Über die Auseinandersetzung mit dem Dokumentarfilm und meinen Weg – vom Machen, zum Unterrichten, jetzt zur Festivalleitung – habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Erzählen beim Dokumentarfilm oft spannender ist, weil es offener ist. Alles, was du fiktional machen kannst, musst du planen. Du schreibst ein Buch, musst Entscheidungen treffen, du inszenierst, musst Entscheidungen treffen, den Cast und so weiter. Beim Dokumentarfilm wirst du bei den Dreharbeiten auf dieser Reise überrascht – mit Geschenken überhäuft oder auch nicht, es kann auch Widerstände geben. Das Ergebnis ist offener und fragiler in seiner Art und Weise zu erzählen, und das erlebe ich als Zuschauer im Kino genauso. Da ist Bewegung drin, mehr gefordert von mir, mehr Interaktion zwischen mir und dem, was da auf der Leinwand passiert – das finde ich total reizvoll.

MUCBOOK: Das heißt, auch als Filmschaffender findest du es spannender, Dokumentarfilm zu machen?

Daniel Sponsel: Man kann alles immer von der kritischen und von der positiven Seite sehen. Man könnte behaupten, Spielfilmleute sind zu feige, der Wirklichkeit zu begegnen, sie müssen sich alles basteln. Andererseits sind sie mutig, weil sie eine Haltung haben und Entscheidungen treffen müssen. Du musst einem Produzenten und einem Sender sagen, was ist die Aussage bei diesem Film? Das musst du wissen. Beim Dokumentarfilm könnte man kritisch sagen: Das sind Menschen, die sind feige, Aussagen zu treffen. Die müssen das erst alles erleben und dann sortieren. Im positiven Sinne ist es, dass du offen in die Welt gehst, sie auf dich einwirken lässt, in dem, was du drehst und wie du die Menschen erlebst. Dann kristallisierst du deine Sicht in der Montage heraus. Beides hat seine kritischen und seine positiven Seiten.

MUCBOOK: Eine interessante Charakterstudie – kann man das auch vergleichen mit Autoren, die lieber Belletristik oder ein Sachbuch schreiben?

Daniel Sponsel: Gute Belletristik ist dem Dokumentarfilm manchmal näher als dem Spielfilm. Gute Belletristik kann dich überraschen – viele Autor:innen sagen, sie wissen am Anfang, wenn sie das Buch schreiben, zwar ungefähr den Cast und die grobe Storyline, aber haben kein szenisches Skript im Kopf. Du entwickelst das Szenische, was du beschreibst, sehr kreativ, quasi wie beim Erleben im Dokumentarfilm. Das merkt man vielen Büchern an – bei Krimis oft weniger, weil die konstruierter sind, aber bei guter Belletristik, guter Erzählung, hat das immer etwas von dieser dokumentarischen Fragilität, dass du überrascht wirst, was als Nächstes passiert, dass die Rückschlüsse aus der Sequenz zuvor ganz andere werden.

© DOK.fest / On her own

MUCBOOK: Gerade langweilt man sich ja oft bei Hollywood-Filmen oder deutschen Serien, weil sie alle nach dem gleichen Muster aufgebaut und daher so vorhersehbar sind.

Daniel Sponsel: Die gesamte Medienlandschaft ist in Sachen abendfüllende narrative Formate ein hart umkämpfter Markt, mit zahlreichen Playern, die um unsere Aufmerksamkeit werben. Es gibt einfach sehr viel mehr, als wir sehen können, neben allen anderen Angeboten der Kultur, die ja auch interessant sind. Das führt dazu, dass die Themen, die Storys und die Besetzung für die Verschlagwortung in den Algorithmen funktionieren müssen. Ich denke, das ist der Grund für die Entwicklung von Mustern, die sich verstetigen, so lange sie erfolgreich sind.

Ich setze mich gerne ins Kino oder auch vor den großen Fernseher und will in Interaktion mit dem, was da läuft, treten. Interaktion heißt für mich, dass ich gefordert bin, eine Beziehung aufzubauen und nicht einfach nur etwas serviert bekomme. Ich bin nicht der Typ, der sich einfach nur gerne unterhalten lässt. Genau das ist das Problem: Etliche Filme laufen eher nach Schema F ab, die Figuren sind vorhersehbar, die Dramaturgie ist absehbar – und das nimmt mir als Zuschauer die Spannung und das Interesse. Da fehlt für mich oft die Herausforderung, das Überraschungsmoment und die Vielschichtigkeit.

MUCBOOK: Stimmt, eigentlich muss der Spielfilm, damit er glaubwürdig ist, viel vorhersehbarer sein.

Daniel Sponsel: Das kann im Spielfilm aber auch gelingen. Ich habe vor zwei Wochen eine Veranstaltung moderiert, im Kino Europa. Da lief ein ungarischer Film, „Eine Erklärung für alles“, der im letzten Sommer auf dem Filmfest München zu sehen war. Der war so genial gecastet und geschrieben, dass er fast dokumentarisch wirkte. Das ist auch ein Stil, das kann ich ja herstellen. Die Kamera immer auf der Hand, nah dran, so bewegt, dass es dokumentarisch wirkt, obwohl es natürlich alles inszeniert ist. Wenn das gelingt, dass die Figurenzeichnung so fragil ist, dann kann ein Spielfilm sogar mehr leisten, weil du Szenen bekommst, die du im Dokumentarfilm nicht bekommst. Du bekommst im Dokumentarfilm ja keine authentische Liebesszene. Wie soll die aussehen? Dass du da um ein turtelndes Paar rumturnst mit der Kamera und sagst, seid mal möglichst authentisch, wenn ihr euch jetzt verliebt – das können die nicht, das ist schwierig, weil die Kamera dann stört.

Adele Kohout: Für mich ist eine der größten Stärken des Dokumentarfilms, dass ich in Lebenswelten eintauchen kann, die mir nicht zugänglich sind, die mir nicht nah sind – ob jetzt gleich nebenan oder in der weiten Welt –, die bieten sich mir durch einen Dokumentarfilm an. Ich kann entscheiden, ob ich eintrete oder nicht, aber dieses Eintreten passiert eigentlich immer, wenn mich ein Film emotional berührt und erreicht. Es ist dieses unmittelbare Gefühl, für eine gewisse Zeit Teil einer anderen Realität zu werden, mit anderen Menschen, anderen Perspektiven, anderen Herausforderungen. Das ist für mich jedes Mal aufs Neue faszinierend und bereichernd. Und immer wieder sind diese Realitäten, in die man eintaucht, extrem überraschend. Es gibt immer wieder Einreichungen und Geschichten, wo wir selber sagen, das würde im Spielfilm niemand glauben. Da würde jeder sofort sagen, das entspricht nicht der Realität. Also, einen derartigen Überraschungsmoment gibt es so beim Spielfilm nicht.

MUCBOOK: Dieses Jahr wurden für das DOK.fest 1.400 Filme eingereicht – so viel wie nie zuvor. Wie schafft ihr es, bei dieser Masse noch Spaß am Dokumentarfilm zu haben?

Adele Kohout: Wir sind ja zum Glück mehr Leute als nur wir zwei. Aber im Kern bleibt: starke oder prägende Filme erreichen dich trotzdem, sie erzählen dir von Ereignissen, Menschen, Themen, die dich emotional einbinden und gefangen nehmen. Das ist die Stärke.

Daniel Sponsel: Natürlich passiert das nicht bei jedem Film. Man merkt schnell, wenn jemand eine didaktische Absicht hat – das ist dann wie ein weniger unterhaltsames Sachbuch. Aber es gibt immer wieder Entdeckungen, bei denen man hängen bleibt und die einen komplett mitreißen. Ich habe das beim diesjährigen Eröffnungsfilm „Friendly Fire“ erlebt: Ich wollte vor dem Schlafen nur kurz reinschauen, bin dann aber bis ein Uhr nachts komplett hängen geblieben, weil mich der Film so gepackt hat.

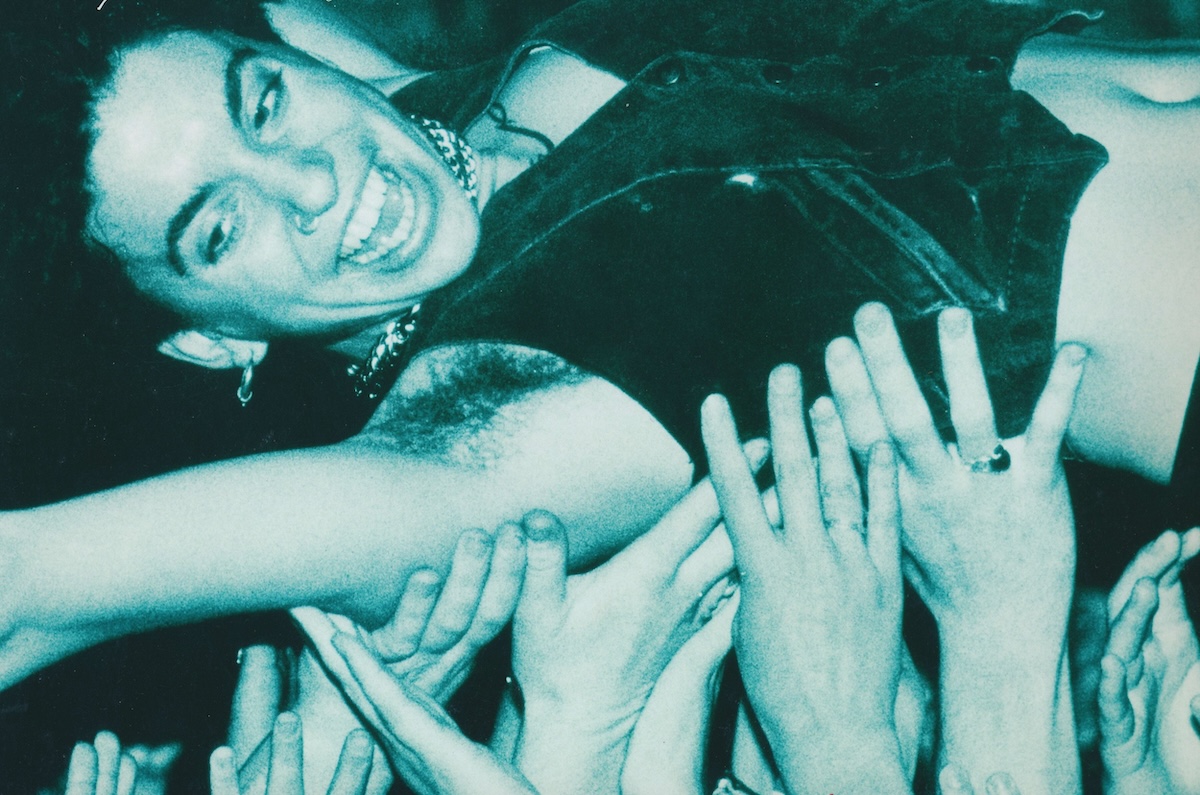

© DOK.fest / Friendly Fire

MUCBOOK: Von dem Film hast du auch schon auf der Pressekonferenz geschwärmt. Was begeistert dich so an dem Film? Die Bilder, die wir im Pressetermin gesehen haben, waren jetzt relativ alltäglich: ein Mann bei der Massage.

Daniel Sponsel: Die Szene, die wir ausgewählt haben, legt schon vieles offen: Es geht um ein substanzielles Thema, um den Vater Erich Fried, der das Trauma der Verfolgung und der Ermordung des Vaters, die Flucht nach London, in sich getragen hat und auf die Kinder übertragen hat. Die Szene auf der Massagebank, in der über das Trauma gesprochen wird, hat schon so viel von dem Charme und der Irrationalität, die auch very british ist. Aber was der Film darüber hinaus leistet, und das muss man wirklich im Kino sehen, ist, dass diese Unruhe, die Klaus Fried prägt und die die ganze Familie Fried prägt, sich physisch auf dich als Zuschauer überträgt. Der Film ist so montiert, dass eine innere Unruhe, ein Bewegungsdrang, eine Orientierungssuche entsteht – das ist richtig großartiges Kino.

Adele Kohout: Man merkt sofort von der ersten Minute, dass er sucht. Du stolperst mit ihm gleich von Anfang an über Grabsteine. Die Montage ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung von Einstellungen, sondern erzählt teils mit kurzen, schnellen Schnitten, interessanten Blickwinkeln und teils wankenden Kameraeinstellungen von diesem inneren Drang und dem Getriebensein.

MUCBOOK: Seht ihr es aufgrund der politischen Weltlage mit den Angriffen auf Menschenrechte und Demokratie als eure Aufgabe, diese Themen stärker aufzugreifen? Verändert sich da was in der Art der Filme, die ihr auswählt?

Adele Kohout: In der Art der Filme vielleicht nicht unbedingt, aber die DNA des Festivals ist es, Räume zu schaffen, Angebote zu machen, Haltung zu entwickeln, Dialog zu führen, Dinge im Kontext zu sehen und verstehen, andere Perspektiven oder Impulse zu erhalten. Deshalb haben wir zum Beispiel auch die Programmreihen neu strukturiert, damit man sich besser orientieren und Zugang zu den Themen finden kann.

Daniel Sponsel: Und so bleibt das Festival offen für neue Sichtweisen und gesellschaftliche Entwicklungen.

© DOK.fest / Azza

MUCBOOK: Viele Kulturinstitutionen befinden sich derzeit mangels Fördermittel in einer finanziellen Schieflage. Hinzu kommt, dass der Stadtrat für nächstes Jahr konkrete Kürzungen angekündigt hat. Wie sieht es aktuell bei euch aus? Man hört gar kein Klagen?

Daniel Sponsel: Das ist schlecht, weil die große Sorge ist ja durchaus gegeben. In diesem Jahr hat es uns nicht mit Kürzungen getroffen wie andere, aber natürlich mit Kostensteigerungen. Da wir von einem Trägerverein getragen werden und keine Institution sind, ist die Finanzierung schon immer ein sehr großes Thema. Die Kosten steigen in allen Bereichen: Technik, Personal, Mieten, alles wird teurer. Das heißt, wir müssen jedes Jahr aufs Neue sehr kreativ sein, um das Festival in der gewohnten Qualität auf die Beine zu stellen. Es gibt viele Unsicherheiten, und wir sind auf die Unterstützung von Stadt, Land, Bund und auch von privaten Partnern angewiesen. Der finanzielle Druck ist enorm.

Adele Kohout: Wir versuchen, trotz allem ein wertvolles Festival zu machen, das für das Publikum und die Filmschaffenden attraktiv bleibt. Aber natürlich wünschen wir uns mehr Planungssicherheit und eine bessere finanzielle Ausstattung – gerade weil das DOK.fest München sich in den letzten Jahren so toll entwickelt hat und wir das Angebot weiter ausbauen möchten. Es wäre schade, wenn das an den Finanzen scheitern würde.

MUCBOOK: Die Stadt hat angekündigt, dass es nächstes Jahr Kürzungen geben wird. Erst im Herbst wird man wissen, wer um wie viel gekürzt wird. Wie geht man als Festival mit so einer Ungewissheit um?

Adele Kohout: Man weiß einfach nicht, wie es zukünftig weitergeht. Wenn es die Ansage der Stadt gibt, dass Kürzungen kommen, müssen wir dieses Jahr wieder eine gute Arbeit hinlegen und nachhaltig beweisen, dass wir einfach ein wichtiger Kulturveranstalter in der Stadt sind. Ein Player, der nicht wegzudenken ist. Deswegen ist das Festival jetzt natürlich das wichtigste überhaupt. Es sind nicht nur 40 Jahre DOK.fest München, es geht auch darum, zu zeigen, was wir alles leisten können. Und dann natürlich im Sommer sofort die Runde machen und mit allen wichtigen Förderern, Partnern sprechen und nachfassen und auch gemeinsam überlegen, wie kann man Dinge verändern und anpassen.

MUCBOOK: Wir werden berichten. Vielen Dank für das Gespräch.

Titelfoto: Daniel Sponsel und Adele Kohout © DOK.fest München / Ronny Heine