Aktuell, Kolumnen, Soziales

Eine Münchner Klinik ist für viele Paare mit Kinderwunsch die letzte Hoffnung

- Eine Münchner Klinik ist für viele Paare mit Kinderwunsch die letzte Hoffnung - 22. Oktober 2025

- Jovana Reisingers Sissi-Satire feiert auf dem Filmfest Premiere - 28. Juni 2025

- 5 Gründe, warum wir das Münchner Filmfest lieben - 26. Juni 2025

An den Wänden hängen große Bilder mit Pusteblumen. Davor sitzen junge Frauen. Manche mit Partner, die meisten allein. Auf dem Infoscreen läuft ein Video über Spermienentnahme, dann ein Trailer zur Bundestagswahl. Keine der Frauen spricht oder tauscht einen Blick. Sie alle teilen still einen Wunsch: Ein Kind zu bekommen. Trotz medizinischer – und manchmal rechtlicher – Hürden.

Geradeaus hinter dem Wartebereich liegt das Büro von Judith Lemnitzer. Mit ihrer positiven Ausstrahlung scheint die Geschäftsleitung der Kitt zu sein, der die verschiedenen Bereiche des Kinderwunsch Centrums München zusammenhält. Kitt für einen Ort, an dem immer wieder Schicksalsbrüche geheilt werden oder neu entstehen.

Wenn es zu lange nicht klappt mit dem Schwanger-Werden, zieht es Paare in eine Klinik wie das Kinderwunsch Centrum in Pasing – statistisch gesehen jedes sechste. Hier wird seit 40 Jahren alles angeboten, was geht: Diagnostik, Pläne für natürliche Empfängnis, alles rund um künstliche Befruchtung. Bei einigen Methoden war das Centrum Vorreiter in Deutschland und ist heute für viele Paare die letzte Hoffnung in dem, was man euphemistisch „Kinderwunschreise“ nennt.

Während die Patientinnen auf ihre Handys schauen, werden durch Glastüren Luftküsse zwischen Kolleginnen ausgetauscht, bei der Blutabnahme mit den Frauen über Urlaub geplaudert. „Ich sage immer erst guten Morgen und schaue dann um den Türstock, damit keiner erschreckt, wenn gerade die Nadel gesetzt wird“, sagt Lemnitzer. Vor und nach jedem Piecks erkundigt sich die Frau von der Blutabnahme nach dem Befinden der Patientinnen. Die Blutprobe, die durch die Labormaschinerie wandert, gibt Aufschluss über tiefste Herzenswünsche: Reicht die Qualität der Eizellen? Ist es bald Zeit für eine Entnahme? Manchmal brauche der ein oder die andere auch eine Umarmung. Dafür, sagt die Praxishelferin, sei sie genauso da.

Ab 40 kann man nicht mehr helfen

Zur Ärztin Mira Jonas kommen immer mehr junge Frauen ohne Partner, um Eizellen für später einzufrieren, weiß Lemnitzer. In Jonas´ heutigem Behandlungszimmer tummeln sich runde Frauenskulpturen um den Holzschreibtisch. „Manchmal wäre es schön, ein Mann zu sein“, sagt die Patientin, die gerade davor sitzt. Während des ganzen Gesprächs mit Dr. Jonas lächelt sie sich durch ihre Sorgen.

Denn wenn die Frau erst einmal keine „qualitativ hochwertigen“ guten Eizellen mehr hat – wie es im Fachjargon heißt –, kann man in Deutschland nichts mehr tun. „Da hängen wir hinterher. Und mit der jetzigen Politik wird da nichts mehr vorankommen“, mutmaßt Lemnitzer und lacht bitter. Wenn Eizellspende in Deutschland erlaubt wäre, könnte man auch mehr Frauen helfen, deren Eierstockfunktion schon vorzeitig versagt.

Frauen ab 40 werden derzeit bereits am Telefon abgewiesen. „Wenn wir von vornherein sehen, dass wir nichts mehr tun können, wollen wir ihnen den Frust ersparen,“ sagt Lemnitzer. Diese Philosophie der Praxis ist ihr wichtig: Hier gehe es nicht um Geldmacherei, sondern um Menschen.

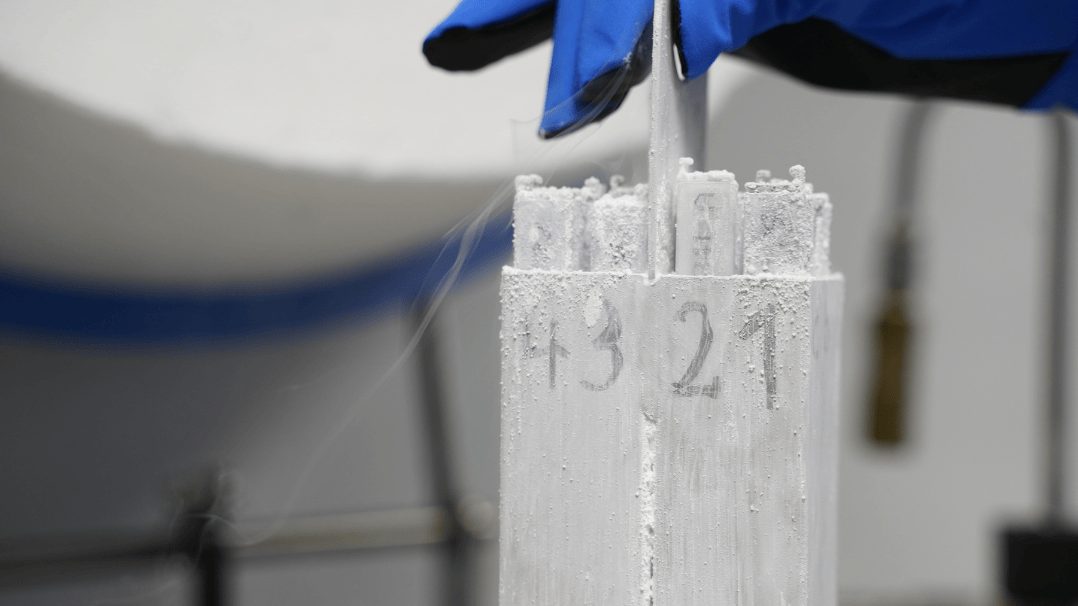

In den Vorratstanks werden Spermien und Eizellen bei -197 Grad Celsius aufbewahrt.

Männer dürfen spenden, aber Frauen nicht

Es gäbe auch Praxen, die immer und sofort zur künstlichen Befruchtung greifen würden. Zur teuersten Methode. Für die ICSI-Therapie, bei der ein Spermium direkt in eine Eizelle eingesetzt wird, muss man mit durchschnittlich 7.000 Euro rechnen – jeden Monat, jeden Zyklus wieder. Dabei sind die enormen Kosten ein großer Faktor für Paare. Die staatlichen Fördertöpfe sind seit zwei Jahren leer, neue Bundesmittel sind noch immer nicht in Sicht. Und die Krankenkassen helfen nur, wenn das Paar mit eigenem Sperma eine eigene Eizelle befruchten kann. Und wenn dafür die Zellqualität nicht ausreicht? Immerhin für den männlichen Part gibt es dann die Samenspende auf eigene Kosten.

Gleich hinter Lemnitzers Büro liegt ein Sicherheitstrakt, die Tür summt unter dem elektronischen Schlüssel. Hier kommen die Zellen erst unters Mikroskop und dann in Vorratstanks bei -197 Grad Celsius. Der Biologe Dr. Manfred Schleyer ist der Hüter der gefrorenen Keimzellen. Er weiß, nur eine von vier befruchteten Eizellen erreicht das Stadium, in dem man sie in die Gebärmutter einsetzen kann. „Die Natur verschwendet“, sagt er durch den Stickstoffnebel der Tanks. „Auf allen Wegen gibt es Verluste.“ Und manchmal produziert die Natur nicht genug. Also, zu wenige oder Eizellen von zu schlechter Qualität für eine Befruchtung.

Wenn eine Frau auf fremde Eizellen angewiesen ist, muss sie ins Ausland gehen. Vor einem Jahr kam dann eine Kommission der letzten Bundesregierung zu dem Schluss, Eizellspende sollte erlaubt sein. „Da hat man auf einen großen Wurf gehofft“, erinnert sich Schleyer.

„Es ist eine Diskriminierung der Frau“

Prof. Liane Wörner, Professorin an der Universität Konstanz und Kommissionsmitglied, weiß noch, wie unproduktiv die Diskussion darüber im Bundestag war. Sie sieht das mit Bedenken: „Es entspricht nicht unserem Status als Wohlstandsgesellschaft, nicht mit guten Regelungen voranzugehen. Das ist eigentlich peinlich.“, sagt Wörner. Die Professorin sieht hier auch ein grundsätzliches Problem in Sachen Gleichberechtigung. „Es wird verkannt, dass es bei Schwangerschaftsabbrüchen, Eizellspende etc. nicht nur um Reproduktion, sondern um die Diskriminierung der Frau geht.“ Aus der Empfehlung wurde nie ein Gesetz, bevor die Koalition zerbrach. Eine große Enttäuschung für Schleyer und Lemnitzer.

Im neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD steht nichts mehr zur Eizellspende. Doch die Reproduktionsmedizin hat die Empfehlung der Kommission nicht vergessen: In einem offenen Brief appellierten schon im März acht Fachangestellte namhafter Institutionen inständig an den Bundestag, zu Ende zu bringen, was ein Jahr zuvor angefangen worden war: „Deutschland ist in diesem Bereich fast das letzte Land in Europa, was zu einer Ungleichbehandlung von Frauen und Männern führt.“ Dürfen Lemnitzers Team und ihre Patientinnen also doch hoffen?

Eine enorme psychische Belastung

Manche Frauen versuchen es immer wieder mit künstlicher Befruchtung – eine enorme körperliche und psychische Belastung. Aber manchmal geht es einfach nicht mehr. Einige Paare, so Lemnitzer, würden ihre aufgetauten Zellen abholen und im Garten begraben. Ein Abschluss, immerhin. Als Nadine W. nach ihrer letzten Untersuchung aus der Klinik kommt, kann sie sich das Lächeln kaum verkneifen. Sie hat zig Untersuchungen, acht künstliche Befruchtungen und eine Fehlgeburt hinter sich. Und jetzt: schwanger. Mit ihrem Finger streicht sie über ihr Ultraschallbild. „Natürlich habe ich Angst“, sagt sie und lächelt jetzt nicht mehr. Mit 39 Jahren läuft ihr die Zeit davon. Hätte es diesmal wieder nicht geklappt, wäre sie nach Prag gegangen. Dort sind Eizellspenden erlaubt. Die Eizelle einer fremden Frau, das bedeutet auch, deren DNA statt der eigenen. „Es ist mir egal, ob das Baby meine Augenfarbe hat, es hätte mein Herz.“

Eine Frau checkt am Empfang für den Hormonbluttest ein. Die Praxishelferin gibt ihr gerade das Formular, als ein kleines Mädchen mit blonden Ringellocken und grünen Kringeln auf dem T-Shirt an ihrer Hand zupft. Es quengelt in die Stille, die Mutter beugt sich zu ihrer Tochter, macht „Schhh“. Doch als sie das helle Stimmchen hören, schauen ein paar der wartenden Patientinnen von ihren Handys auf.

Fotos: Fiona Rachel Fischer