Aktuell, Münchenschau, Stadt

Welcome to Isar Valley: Warum ist München bei IT-Firmen so beliebt?

- Münchens Startup-Szene: Im Gespräch mit Prof. Dr. Helmut Schönenberger - 25. August 2021

- Welcome to Isar Valley: Warum ist München bei IT-Firmen so beliebt? - 4. August 2021

- 10 Museums you should visit in Munich - 14. Juli 2021

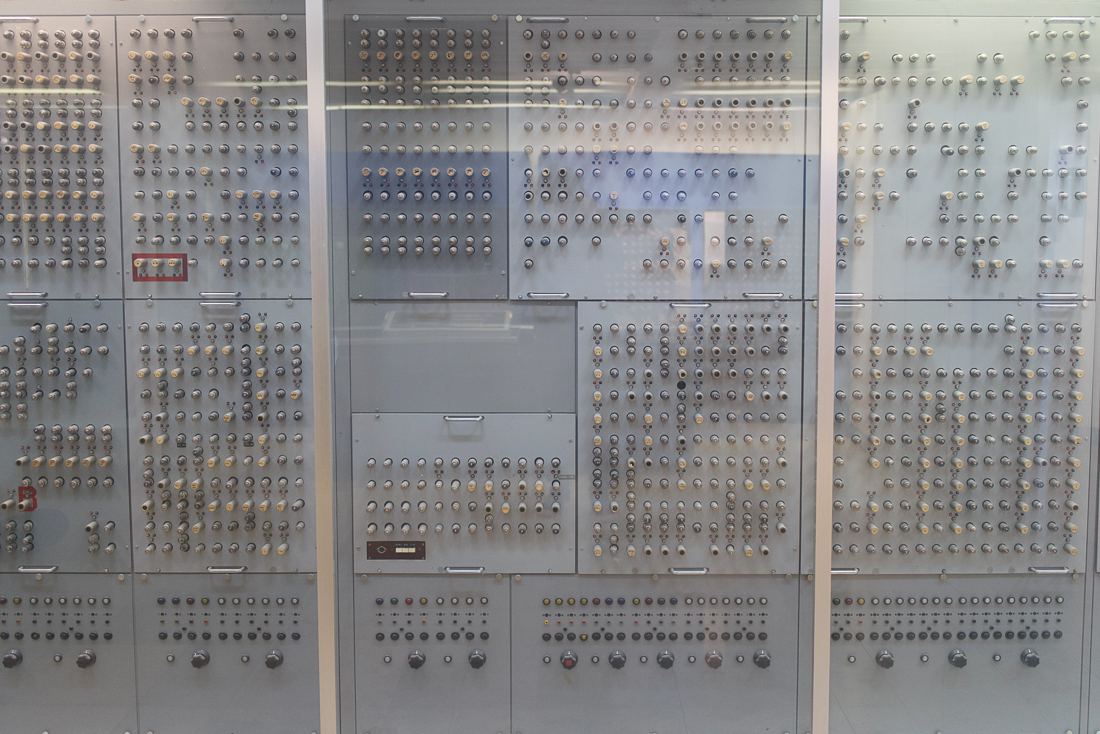

Hallo Welt! Der erste Münchner Computer, die PERM (Programmgesteuerte Elektronische Rechenanlage München), wurde Ende 1955 angeschaltet. An der TU München hatte ein interdisziplinäres Team aus Mathematikern, Physikern und Ingenieuren die PERM entwickelt, unter der kritisch-brilletragenden Leitung von Hans Piloty, Ingenieur, und Robert Sauer, Mathematiker. PERM brachte: Rechenleistung und neue Problemstellungen. Beide sollten die Münchner Vorreiter der Informatik, Bauer und Samelson, inspirieren mit ALGOL zur Software-Entwicklung beizutragen.

Das war vor 65 Jahren.

Hard- und Software entwickelten sich und München entwickelte sich mit. Heute ist München mindestens europaweit ein wichtiger IT-Standort. Mit Anspielung auf den weltweit bedeutendsten Standort finden sich im selbsternannten „Isar Valley” Firmen wie SAP, IBM, Google, Apple und Co. wieder. Stetig entwickelt sich der Standort München weiter und weiter.

Gerne würde man fragen, wie die damaligen Entwickler von PERM die Digitalisierung von München heute durch ihre viereckigen Gläser beäugen würden.

Warum München?

Wie hat sich München durch die Digitalisierung verändert? Wer gewinnt? Wer verliert?

Leider wäre ein solches Interview nur ein “was wäre, wenn …” und selbst ein Computer kann diese Fragen – noch – nicht beantworten. Wer sie aber beantworten kann, sind diese beiden Expert*innen:

Prof. Dr. Alexander Pretschner

Britta Daffner

Prof. Dr. Alexander Pretschner ist Professor für Systems and Software Engineering an der TUM, vorsitzender Direktor des bidt (Bayerisches Forschungsinstitut für Digitale Transformation) und wissenschaftlicher Direktor von fortiss (Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme).

Britta Daffner ist Leiterin der Abteilung ,,Künstliche Intelligenz und Data Science“ bei IBM und Autorin des Buchs ,,Die Disruptions-DNA: Schlüsselfaktoren zum Erfolg in der Digitalisierung.“

Staatliche Unterstützung war und ist eine Grundlage dieser Entwicklungen. Britta Daffner hebt hervor, dass im Bayern der 1990er frühzeitig akademische Initative auf staatliche Unterstützung traf. 1994 begann die ,,Offensive Zukunft Bayern” mit einem Budget von 2.9 Milliarden Euro für eine Innovationsunterstützende Infrastruktur. Der damalige CSU-Ministerpräsident Stoiber vertiefte die Kampagne und 1999 folgte eine “High-Tech-Offensive”, die mit 1.35 Milliarden Euro auf nun direkte finanzielle Unterstützung von Forschungsinstituten, aber auch Unternehmen abzielte.

Wie schafft man es also, dass Fachkräfte in München bleiben oder vielleicht sogar nach München ziehen? Die Antwort Bayerns war: Kapital. Eine Art digitaler Marshallplan für Bayern.

Das Ziel wurde erreicht: München integrierte sechs digitalisierte und digitaliserende DAX-Konzerne und vier Software-Startups mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar. Doch obwohl der Hightech-Sektor schon etabliert ist, unterstützt der Freistaat Bayern weiterhin die Infrastruktur. Das schafft er mittels Institutionen: Prof. Dr. Alexander Pretschner, Leiter der Forschungsinstitute fortiss und bidt, beschreibt, dass diese Institute neben der Forschung versuchen, die Gesellschaft bei der Digitalisierung mitzunehmen. Man arbeitet interdisziplinär, um zum Beispiel mittelständische Unternehmen zu beraten.

,,Man hat häufig Angst vor der Technik, oder Angst vor dem Neuen, weil man es nicht versteht. Da gibt es nur eine Möglichkeit, dem entgegenzutreten, und das ist das Verständnis zu fördern.“

Prof. Dr. Alexander Pretschner

Beratung, na und? Software ist kontextspezifisch. Je nach Verwendung und Zweck verändert sich auch die Software, sie ist kein Allheilmittel. Der Code für eine Lieferservice-App ist anders als der Code für einen Algorithmus für Aktienhandel, ist anders als der Code für ein autonomes Auto. Deswegen müssen Firmen Softwareentwickler*innen mit konkreten Problemstellungen begegnen.

Eine Frage, wie zum Beispiel ,,Wie kann ich die Künstliche Intelligenz auf meine Autoproduktion anwenden?” führt nicht zu viel. Fragt man aber: ,,Manche meiner Autos werden später zugeliefert als andere. Kann Künstliche Intelligenz mir in diesem Fall helfen?“, dann können Softwareentwickler*innen antworten. Programmierer*innen brauchen Probleme, Firmen sammeln diese und Institutionen vermitteln sie. Das Bayern von 2021 dolmetscht die Digitalisierung.

Ein heterogenes Ökosystem

Eine geförderte und vernetzte IT-Branche zieht internationale Firmen an. Prof. Dr. Pretschner sagt, dass für die vor allem das ,,heterogene Umfeld” interessant sei, ,,in dem es viele Möglichkeiten gibt, Geschäfte zu machen”. ,Heterogen heißt: unterschiedliche Größen von IT-Firmen, von Startups bis zu DAX-Konzernen, es heißt aber auch die Präsenz von Automobil– und Chemietechnik-Giganten. Diese häufen Kapital-, Technologie- und Zulieferungsketten an und kreieren somit eine Agglomerationswirtschaft.

Britta Daffner bestätigt Pretschners Sicht: Für die Künstliche Intelligenz-Produktlinie IBM Watson ermöglicht die Zentralität von München (vor COVID-19) direkte Zusammenarbeit mit Kunden, passendes Knowhow und die Umsetzung von Unternehmensmethodologien. Die Kosten sind niedriger, die Ideen vielfältiger.

Eine eigene Kultur vernetzt die Kerne des Ökosystems. Die Münchner Unternehmenskultur fällt Pretschner und Daffner zugleich auf. Als gebürtige Frankfurterin ist Britta Daffner besonders der Charme aufgefallen, der zwischen der traditionell bayerischen Kultur und dem modernen Touch der IT-Firmen entsteht. Unter den Dächern des Schottenhamel-Festzelts prosten sich CEOs, Tech-Gurus und Prominente mit den klirrenden Maßkrügen des Oktoberfest-Biers zu.

,,München hat ein modernes Image aufgebaut […], ein kulturelles Deutschland, das aber doch modern mitgewachsen ist.“

Britta Daffner

Woher kommt diese Kultur und ihr modernes Image?

Dazu gibt es keine direkte Metrik. Ein Bereich steht jedoch häufig in Verbindung, bis zur Synonymisierung, mit dieser Unternehmenskultur: Münchner Startups. Für Prof. Dr. Pretschner ist deren ,,Kultur des Entrepreneurships” ausschlaggebend für die Anziehung von internationalen Firmen. Experimentierfreudige Menschen dürfen experimentieren. Wenn ein Startup scheitert, ensteht entweder ein Neues, (das sogenannte Serial-Entrepreneurship) oder Mitarbeiter werden von Ideen-interessierten Großunternehmen aufgenommen. Jeder profitiert.

Der Ursprung der meisten Startups sind die Münchner Universitäten: Das Gründungsradar 2020 des Stifterverbandes und der Deutsche Startup Monitor 2020 legen die Technische Universität München (TUM) auf Platz eins der Hochschulen, die Startup-Gründungen in Deutschland fördern. Angelehnt an das Stanford-Modell bieten unternehmerTUM und auch das LMU Entrepreneurship Center Vernetzung und Beratung. Im CDTM (Center for Digital Technology and Management) arbeiten 20 Professoren beider Universitäten zusammen, um eine neue Generation von Gründern zu unterrichten. So entsteht ein kooperatives Ökosystem.

Außerdem kann man wirklich von einer Kultur statt nur von einem kurzfristigen Boom sprechen, denn jeder zweite Münchner Gründer hat vorherige Erfahrung in einem Startup gesammelt. Universitäten, die Startups wertschätzen, fördern und vernetzen, schaffen ein Klima für eine gute Unternehmenskultur und junge Menschen ergreifen die Chance.

Keinesfalls ist das Image dieser Kultur aber ein rein selbst gemachtes Universitäts-Phänomen: Die 2019 gestartete ,,High Tech Agenda Bayern” verspricht 3.5 Milliarden Euro, um Bayerische Universitäten mit 1.000 Professuren und 13.000 neuen Studienplätzen aufzustocken. Ebenso sind zahlreiche Initiativen von Unternehmen interessiert daran, das Talent und die Forschung des Münchner Ökosystems zu fördern.

Herausforderungen für Entscheidungsträger

Ist das etwas schlechtes für die Forschung in München? Kommen die Begriffe ,,Universität” und ,,Unternehmen” in einem Satz vor, ruft das oft Skepsis hervor. Die Furcht vor Meinungskauf gibt es aber genau so lange wie die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Unternehmen. Denn, wie Prof. Dr. Pretschner erklärt, werden nur in der Industrie die wirklich großen Systeme programmiert. Keine studierbaren Objekte bedeutet: keine Forschung. Universitäten sind womöglich die beste Umgebung für möglichst objektive Forschung, dafür sorgen standardisierte Verträge und die Institutionen der akademischen Freiheit und akademischen Ehrlichkeit, d.h. Ermutigung der Kritik an und die Prüfung von Forschungsergebnissen.

PERM wurde damals mit öffentlichen Geldern finanziert. Die DFG zahlte 100 000 DM aus. Die Alternative der öffentlichen Geldgeber hat dennoch ihre ganz eigenen Problematiken: ,,Eine Analogie, die in diesem Zusammenhang [Kompromittierung der Forschung] nie gezogen wird“, ist für Prof. Dr. Pretschner das Schreiben der Forschungsanträge an öffentliche Geldgeber. Während die DFG Forschungsanträge frei von vorgegebenen Kriterien bewertet, ist in anderen Ministerien die Forschung in Programmen gebündelt. Das führt dazu, dass Forscher ermutigt werden ihren Antrag im Jargon von Modethemen zu framen und ihr Forschungsobjekt nach Geldquellen statt nach Expertise auszurichten.

Wenn in Unternehmen die größten Software-Systeme entwickelt werden, liegt dort auch die größte Verantwortung. Themen wie Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung bringen nicht nur technische, sondern auch ethische Herausforderungen mit sich. Gerade weil Software kontextspezifisch ist, ist es schwierig bis unmöglich, statische Richtlinien in der Technik zu fällen. In der agilen Softwareentwicklung, in der Prof. Dr. Pretschner tätig ist, ,,zeigt sich, dass man durch ständige Überlegungsprozesse sehr gut ethische Überlegungen in die Entwicklung hineinweben kann”. Auch für Britta Daffner ist die Integration einer Wertekultur in die Softwareentwicklung essenziell für die Lösung von ethischen Fragen. Ihr Grund dafür ist aber ein anderer: die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung.

,,Richtlinien zu geben, die sich mit unseren weiteren Erfahrungen und der Technologie weiterentwickeln können: […] das ist die Herausforderung, vor der wir gerade stehen.“

Britta Daffner

Je mehr Richtlinien und Verbote gesetzt werden, desto langsamer kommt die Europäische Softwareentwicklung an Ergebnisse. Die Industrie 4.0 gerät ins Stocken. Im schlimmsten Fall führt ein langsamer Technologietransfer dazu, dass eine Gesellschaft vom exponentiellen Wachstum neuer Technologien überholt wird. Auf diesen Kontext bezogen sagt Daffner, dass Regulatoren und Unternehmen keine perfekte Richtlinien finden müssen bzw. können. Stattdessen muss eine Gesellschaft, vor allem am Anfang einer Technologieentwicklung, realistische Rahmenwerte schaffen, die es erlauben aus Technologien – wie zum Beispiel der Künstlichen Intelligenz – zu lernen um so technisch und ethisch mitwachsen zu können.

Zuse Z3 (1941)

Remington Rand UNIVAC I (1951)

TUM PERM (1955)

Keine Panik! Oder doch?

Schrittweise Innovation ist eine häufige Antwort für deutsche Unternehmen. Daffner beobachtet: im Umgang mit neuer Software tendieren große deutsche Unternehmen zur Verbesserung statt zur Erfindung von Produkten. Auch für die kleinen und mittleren deutschen Unternehmen (KMU) ist dies der Fall. In einer prä-COVID Umfrage, in der 250 KMU befragt wurden, stimmten nur 32% dafür, ihr Geschäftsmodell anzupassen oder neu zu denken. Das Risiko ist zu hoch.

Im reinen IT-Bereich dagegen, so Prof. Dr. Pretschner, haben Firmen wie SAP oder die Software AG ,,von vornherein diese Digitalisierung verstanden und auch aufgegriffen in ihren Produkten und ihren Dienstleistungen.” Selbst die historisch skeptische Bayerische Automobilindustrie beschleunigt nun die Integration von automatisierten Fahrsystemen.

Sein Fazit: deutsche Firmen, die die Geschwindigkeit der Digitalisierung und die Anpassungsfähigkeit der internationalen Konkurrenz nicht verstehen, werden scheitern. Man braucht Informatiker*innen, man braucht ITler.

,,Verlierer werden die Firmen sein, die es nicht verstanden haben, dass Software die entscheidende Innovationsquelle ist.“

Prof. Dr. Alexander Pretschner

Einen letzten Faktor haben wir bei der Diskussion der Digitalisierung übersehen: Einzigartig bei Britta Daffners Beobachtung der Digitalisierung ist, dass sie die Pandemie mit einbezieht. Denn in den letzten eineinhalb Jahren waren Unternehmen gezwungen, hybride Arbeitsweisen, virtuelle Zusammenkünfte oder sogar eine Digitalisierung von Geschäftsmodellen zu nutzen. COVID 19 als ein Katalyst für technologische Entwicklung. Trotz diesem einschneidenden Erlebnis bleibt Daffner optimistisch. Denn die Digitalisierung von Unternehmen als Antwort auf die Pandemie zeigt, dass unsere Arbeitswelt Stabilität und Anpassungsfähigkeit bewiesen hat.

Was braucht es für die Zukunft? Finanzierung, Ideen, Fingerspitzengefühl und Anpassungsfähigkeit. Wie schon vor 65 Jahren.

Fotos: © Daniel Szöke; Unsplash / Saskia van Manen

No Comments