Aktuell, Kultur, Kunst, tagebook von MUNICH NEXT LEVEL

10 (wirklich) denkwürdige Sätze zur Kunst aus München

- 10 (wirklich) denkwürdige Sätze zur Kunst aus München - 8. Mai 2024

- Komm zu unserer nächsten CREATIVE SESSION: “What happens to the… Medienszene?” - 4. April 2024

- Laim 2040: Eine Utopie nach dem Urban Innovation Hackathon - 25. März 2024

Bei unserer letzten CREATIVE SESSION sprach MUCBOOK-Herausgeber Marco Eisenack mit Münchner Künstler:innen. Für die Kunstschaffenden bedeutet ihre Berufung oft ein hartes Leben. Hier sind 10 Sätze, die uns zum Nachdenken gebracht haben:

“Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!” Fast hundert Jahre ist es her, dass diese simple Weisheit durch Karl Valentin berühmt wurde. Im München des Jahres 2024 müsste es vor allem heißen: “Kunst ist schön, macht aber arm.” Wie die MUCBOOK “Creative Session” zur Kunst-Szene zeigte, geht es sogar soweit, dass viele Künstler:innen gar nicht mehr zum Kunstmachen kommen. Das zeigt auch eine Studie des Bundesverband der Bildenden Künstlerinnen und Künstler in München und Oberbayern (BBK) von 2022: Den 3.000 hier lebenden Künstler:innen bleibt nur knapp ein Drittel ihrer Arbeitszeit für die Kunst. Der Rest geht jeweils zu gleichen Teilen für zusätzliche Brotjobs, Kinderbetreuung und häusliche Pflege drauf.

Trotz der Nebenjobs: Das Durchschnittseinkommen lag im Erfassungszeitraum 2020 mit 962 Euro weit unter der Armutsgrenze von 1.350 Euro. Seit der BBK die vom Institut für Strategieentwicklung (IFSE) ermittelten Zahlen über die Lebenssituation der hiesigen freischaffenden Künstler:innen veröffentlicht hat, hat sich die Situation durch Corona und globale Krisen nochmals verschlechtert. Darauf deuten die Berichte der Gäste hin bei der CREATIVE SESSION in der PERLE – einer Zwischennutzung von MUCBOOK CLUBHAUS und Kulturcafé Steinchen.

“Leute, die früher zehn Bilder im Jahr verkauft haben, verkaufen jetzt vielleicht noch eins.” (Gotlind Timmermanns)

Auch wenn man in den Zeitungen immer wieder von Rekordverkäufen liest. Der normale Kunstschaffende hat es so schwer wie lange nicht, seine Werke an den Mann oder die Frau zu bringen, berichtet Gotlind Timmermanns, die seit vielen Jahren in der Ateliergemeinschaft auf dem städtischen Domagkgelände als Malerin arbeitet.

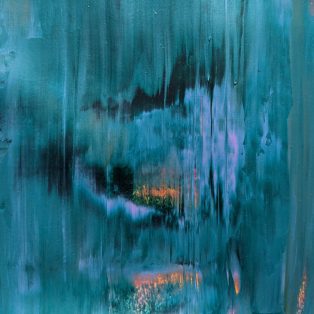

Foto: Gottlind Timmermanns

“Es ist wie überall, die Mitte bricht langsam weg.” (Claudia Scholz)

Foto: Claudia Scholz

Galeristin Claudia Scholz (All You Can Art) macht die gleichen Erfahrungen in ihrer Galerie und ihrem Online-Shop: Die Menschen empfänden es offenbar ein bisschen “dekadent oder unangemessen”, in harten Zeiten viel Geld für ein Bild auszugeben. Die Galeristin berichtet, dass die Vielzahl der Krisen spürbar ist. Sie habe gelernt, dass die Menschen immer zwei bis drei Monate brauchen, um nach einem Ereignis wieder Lust auf Kunstkäufe zu bekommen. Mit der engen Taktung der schlechten Nachrichten rund um Corona, Ukraine, Inflation und Israel ist womöglich vielen die Lust bis auf Weiteres erstmal vergangen.

“Man darf nicht vergessen: Kunst ist ein Luxusartikel. Das ist nicht sowas wie eine Lampe, die man braucht.” (Gotlind Timmermanns)

Die Mittelschicht drohe als Käuferschicht weitgehend wegzubrechen. Entweder man verkauft ganz günstige oder ganz teure Kunst. “Kunstwerke, die für den Mittelstand interessant sind, sind gerade nicht so einfach”, so Scholz.

“Sie wissen schon, dass Künstler erst erfolgreich sind, wenn sie gestorben sind?” (Mitarbeiterin im Jobcenter)

Die Künstlerinnen auf dem Podium sind sich einig: So wenig wie zur Zeit wurde noch nie verkauft. Leni Burger, aufstrebende Urban-Art-Künstlerin, die gerade ihre erste Solo-Ausstellung in der PERLE hatte, macht sich Sorgen, wie das Leben als Künstlerin in diesen Zeiten weitergehen soll. Sie habe vor zwei Jahren entschieden, sich voll und ganz auf die Kunst zu konzentrieren. Nebenjobs wurden aufgegeben. Kurz danach kam der Angriff auf die Ukraine.

Foto: Leni Burger

Was also tun, wenn gerade fast niemand Bilder kauft? Unterstützung im Jobcenter holen? Zumindest einen Versuch ist es wert, dachte sich Leni Burger. Die Antwort, die sie dort erhielt, sagt viel aus, über die Wertschätzung Kunstschaffender in unserer Gesellschaft: “Sie wissen schon, dass Künstler erst erfolgreich sind, wenn sie gestorben sind?”, sagt die Beraterin des Jobcenters trocken und legte der Künstlerin einen Job in der Gastronomie nahe.

“In der Pinakothek gibt es viele Kunstwerke von Münchner Frauen – im Depot” (Gotlind Timmermanns)

München, die Stadt, die sich immer wieder gerne als Kunststadt präsentiert, hat ein Problem mit ihren Künstler:innen. Gotlind Timmermann beklagt, dass die einheimischen Künstler:innen bei öffentlichen Ankäufen zu wenig Beachtung finden. Besonders augenfällig sei das Defizit bei Werken von weiblichen Kunstschaffenden. Auch in den Kunsttempeln der Stadt findet man nach ihrer Beobachtung kaum Kunst von Münchnerinnen. In der Pinakothek gebe es nur zwei Werke von Münchner Frauen, der Rest liege im Depot, beklagt Timmermann. Ein strukturelles Problem: Bundesweit stammen nach Schätzung nur 20 Prozent der Werke in Museen von Künstlerinnen.

Wenn Künstlerinnen nicht ausgestellt werden, hat das Folgen für den Wert ihrer Werke. Schuld ist der sogenannte “Faktor”, der mit der Fläche des Kunstwerks multipliziert wird, um den Preis eines Werkes grob festzulegen. Claudia Scholz erklärt das so: Für die Ermittlung des Faktors werde neben der Materialität und der Qualität der Ausführung vor allem die Präsenz auf Ausstellungen oder Messen, in Presseberichten sowie in Museen betrachtet.

Immerhin gibt es in Münchner immer mehr Galerien, die Künstlerinnen Sichtbarkeit bieten. Mit ihrer All You Can Art-Galerie macht Scholz unter dem Motto “The Power of Women” jedes Jahr eine Ausstellung, die Künstlerinnen vorbehalten ist.

“Man muss sich entscheiden, Kunst oder Kinder.” (Gotlind Timmermanns)

Die wenigen Ankäufe und Hängungen weiblicher Kunst sind Beispiele für die strukturelle Benachteiligung der weiblichen Kunstschaffenden, betont Timmermanns und empfiehlt das Video ““Was kostet deine Kunst” über die Frage: Warum sind Kunstwerke von Frauen weniger Wert?”.

Die finanziellen Herausforderungen haben konkrete Folgen bei der Familienplanung: Nur 10 Prozent der Frauen und Männer in den Domagkateliers haben Kinder, erzählt Timmermanns. Man kann sich die Verantwortung nicht leisten und habe auch schlicht keine Zeit für Familie: wegen der Nebenjobs.

“Wir leben in ständiger Angst vor der Aus-Jurierung” (Gotlind Timmermanns)

Nicht nur der Verkauf des fertigen Werkes ist ein Problem. In München fangen die Sorgen bereits bei der Suche nach einem Arbeitsplatz an. 680 Ateliers wurden im Rahmen der oben erwähnten Studie im Raum München gezählt. 150 davon befanden sich in städtischen Atlierhäusern.

Die Vergabe der städtischen Ateliers ist in der Szene hoch umstritten. Dort zahlt man zwar in der Regel nur zehn Euro Miete, so Timmermanns, aber dafür müsse man sich alle fünf Jahre neu bewerben und einer Jury stellen. Wer nicht überzeugt, fliegt raus. So weiß Timmermanns auch von vielen Künstler:innen zu berichten, die nach der “Aus-Jurierung” ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie in München kein neues Atelier mehr fanden.

“Ich möchte Kunst machen, aber das ist mit Zukunftsängsten verbunden.” (Ilka Sander)

Foto: Ilka Sander

Auch Uli Gläß vom International Munich Art Lab (IMAL) kennt viele Kunstschaffende, die München den Rücken kehren, weil das Geld nicht reicht. Nicht für die Wohnung, und noch viel weniger für das Atelier. Mit Zwischennutzungen springt er immer wieder in die Lücke und bietet jungen Künstler:innen eine Community und einen kostenfreien Arbeitsplatz. Gefördert werde das Projekt von der EU und dem Sozialreferat, das Kulturreferat habe keine passenden Fördertöpfe, berichtet Gläß.

Uli Gläß macht das, was man kulturelle Jugendarbeit nennt. Es geht dabei um nicht weniger als das Leben junger kreativer Menschen auf die passenden Gleise zu setzen. Jedes Jahr nehmen rund 100 Jugendliche kostenfrei an dem einjährigen Kurs im IMAL teil. Nur eine Minderheit entscheidet sich danach wirklich für den beschwerlichen Weg des freischaffenden Künstlers.

Ilka Sander ist eine von ihnen. Nach dem Ausbildungsjahr bei IMAL hat sie die Aufnahmeprüfung der Kunstakademie geschafft. Allerdings zeigt der gewählte Studiengang “Kunstpädagogik”, dass auch sie sich Sorgen macht, wie sie in München von der Kunst leben soll. “Ich möchte Kunst machen, aber das ist mit Zukunftsängsten verbunden”, erklärt Sander. Kunstpädagogik sei eine rationale Entscheidung gewesen: “Es eröffnet einfach mehr Wege, sogar mit Anstellung beim Staat.”

Wie hart der Weg ist, bekommt sie schon in der Ausbildung zu spüren. Aktuell hat sie drei Jobs, um sich ihre Ausbildung zu finanzieren.

“Als Berufsanfänger denkst du immer, da muss der Galerist auf dem weißen Pferd oder im weißen Porsche kommen.” (Gotlind Timmermanns)

Gotlind Timmermann rechnete eindrücklich vor, wie viele Bilder man verkaufen muss, um die Miete zu bezahlen, vor allem, wenn man über eine Galerie verkauft, die wie üblich 50 Prozent Provision einbehält. “Ich habe im Jahr mindestens 12.000 Euro Betriebskosten, wenn ich das über eine Galerie reinwirtschaften will, muss ich 24.000 Euro erwirtschaften, um auf Null zu kommen”.

Ihrer Meinung nach sollten Künstler:innen eher auf die Stärke ihres Netzwerkes setzen und sich von anderen Künstlerinnen empfehlen lassen. Da sei es nicht nötig, auf den Galeristen im weißen Porsche warten. “Ich will gar keine Galerie, ich will lieber meine Freiheit”, so Timmermanns.

“Künstler sind immer in der Bittsteller-Position” (Uli Gläß)

Ein selbstbewusstes Selbstbild von Künstler:innen unterstützt auch Uli Gläß. “Künstler sind immer in der Bittsteller-Position”, klagt er. Dies sei bei der Vergabe der Ateliers besonders spürbar. Er beobachte eine “Ungleichwertigkeit” in der Behandlung im Vergleich mit anderen Branchen, die ihn sichtbar aufregt. “Die MGH (Münchner Gewerbehöfe, Anm. d. Red.) würden ja auch nicht verlangen, dass der Schreiner nach fünf Jahren seinen hochsubventionierten Laden im Gewerbehof wieder auflöst. Da würde sich kein Wirtschaftsbetrieb drauf einlassen.”

No Comments